【北京=三塚聖平】中国で4日昼、NHK海外放送のニュース番組が、中国共産党・政府が学生らの民主化運動を武力鎮圧した1989年の天安門事件から35年となったことを伝えた際に放送の一部が遮断され、カラーバーと「信号異常」を示す画面に切り替わった。中国当局が制限を加えたとみられる。

放送は数分間にわたって遮断された。同日朝に放送されたNHK海外放送のニュース番組でも、天安門事件について伝えた際に数分間、遮断状態が続いた。

中国では天安門事件に関する情報が厳しく制限されている。同日の中国メディアでは事件に関する話題は見当たらない。追悼などの動きは徹底的に封じ込められており、若い世代を中心に事件を知らない人も多くなっている。

2021年に採択された中国共産党創建100年の歴史を総括する「歴史決議」は、天安門事件について「重大な政治風波」と定義し、党と政府が「動乱に旗幟(きし)鮮明に反対した」と位置付けた。

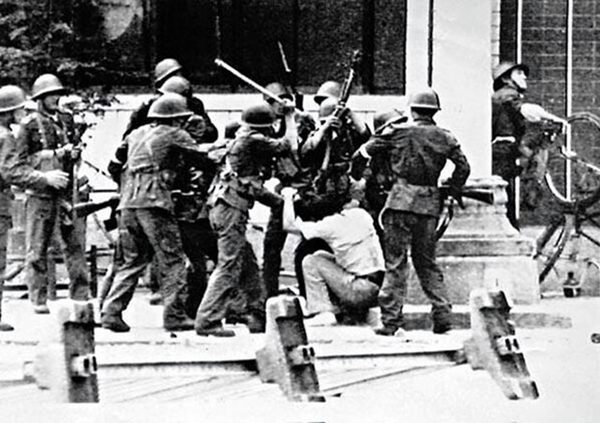

35年前の1989年6月4日に起こった北京天安門広場での中国共産党軍による学生と市民を虐殺した事件は、中国共産党による初期の大規模な死体隠蔽と血痕消去のため、正確な死者数は依然として不明である。

外部の推測によると、死者数は数千人から1万人を超える可能性があるとされる。しかし、中国共産党軍の総参謀部の統計データによれば、天安門事件の犠牲者数は驚くべきものだった。

天安門事件における実際の死者数は?

天安門事件で実際にどれだけの人が亡くなったのか? 情報源によって異なる統計が示されており、数字には大きな差がある。

最も少ない死者数を報告したのは香港で書籍を出版した元新華社記者の張萬舒氏であり、彼は民間人の死者数を713人と報告している。また、当時北京にいたニューヨークタイムズの取材責任者は、死者数が400人から800人の範囲だと述べているが、この数は一般的にはかなり低く見積もった数とされている。

ABCの報道によると、北京の医療スタッフは当局から「死亡者数を漏らしてはならない」との命令があり、命令が出される前にすでに2600人が犠牲になっていたとされる。また、中国赤十字の資料には、死亡者数が2700人、負傷者数が3万人とある。香港の「大公報」も、死者数が2千人を超え、負傷者が3万人を超えていたと報じている。

しかし、この2千人以上という報告は虐殺の翌日にされたものであり、報道によれば識別可能な遺体は2千を超えていたが、実際にはさらに多くの識別不可能な遺体が統計されていなかったため、死亡者数は約1万人以上いたと推測されている。

その時の報道では、中国共産党軍による非常に残忍な行為の詳細が記載されていた。

例えば、負傷した市民や学生を見つけた場合、銃で打ち、確実に殺害する、息がある負傷者を焼却する際に生きたまま火に投じるなどの行為が行われていた。

軍総参謀部統計 「六四」事件の犠牲者数に関する衝撃的な事実

2005年1月23日、大紀元時報は、匿名の提供者から手紙を受け取った。

その手紙の内容は中国共産党内部の統計データと見られるものであった。情報源は中国共産党の軍総参謀部の高位将校だと言われているが、この人物は2004年11月21日に北京で暗殺されたと伝えられている。

1989年10月12日に総参謀部が作成したこの資料は、事件時、26か所の虐殺現場の犠牲者数を詳細に記録している。データは正確であり、内容は衝撃的なものだった。

1989年6月1日から10日にかけて

亡くなった人は

3万1978人であり、その中には学生1万974人、一般市民7992人、身元不明者1万1865人が含まれている。

目撃者の報告とデータには大きな違いがあるが、資料にはその理由も説明されていた。

虐殺後、軍は象徴的にごくわずかの遺体を公開したが、ほとんどの遺体は強制的に火葬され、死亡証明も発行されないようにされていた。

また天安門での鎮圧作戦では、デモ参加者を分割して制圧する戦術が採用され、多くの人々がグループに分けられた後、集団で処刑された。

初期報告では死亡者数が実際よりも少なく見積もられていた。現場を離れた人々は、少数の死者と多くの負傷者の光景を目撃している。

しかし軍による完全な包囲の後、その場にいた人々は処刑されたり、後で殺害された。実際の死亡者数は、目撃者や当初の予測を大きく超えている。

また軍は殺戮が終了するとすぐに現場の清掃と復旧作業を行い、血痕や弾痕をきれいに消去した。これが、外部から見た死亡者数が大幅に少ない理由となっている。

総参謀部が集計した犠牲者数は、6月1日から10日までの10日間に集計されたものである。中国共産党軍内部には、六四事件に関連する文書、映像、写真、そして天安門地区外の鎮圧情報を持つ者が多くいる。

この情報は、唐靖遠氏がこれまで見た中で最も多い死者数である。もちろん、私たちはこの情報を検証する術を持ち合わせていない。六四事件が再評価されるか、中国共産党が崩壊するまで、この悲惨な大虐殺の詳細が明らかになることはないだろう。

1989年6月に中国で起きた天安門事件を巡り、日本政府が事件直後から、人権問題よりも、中国に改革・開放政策を維持させるための対中経済関与の継続を重視していた実態が、23日に外務省が公開した外交文書で明らかになった。

事件が起きた6月4日付の「中国情勢に対する我が国の立場」と題する1枚紙の文書では、事件は「人道的見地から容認出来ない」としつつ、「基本的に我々とは政治社会体制及び価値観を異にする中国の国内問題」と指摘。そのうえで、「(西側先進諸国が)制裁措置等を共同して採ることには、日本は反対」との方針を打ち出していた。

22日付の首相への説明用文書「我が国の今後の対中政策」では、「我が国が有する価値観(民主・人権)」と「長期的、大局的見地からみて中国の改革・開放政策は支持」という「2つの相反する側面の調整」が課題だとしたうえで、「結論は、長期的・大局的見地の重視」と強調している。

実際、21日付の「今後の対中経協政策について」と題した文書では、日本の経済協力が「中国の近代化、開放化」を支援してきたとし、事件によっても、「近代化、開放化の大筋が維持される限りこれを変更すべき理由はなし」と断言していた。

具体的な対応として、中国への第3次円借款(8100億円)を含む新規案件は「当面は延期の姿勢」とする一方、継続案件は「原則としては続ける」とした。ただ、欧米諸国が対中制裁を打ち出す中で、「日本政府や日本企業の対応が突出し、火事場泥棒と映るような行為となるのを極力控える」とも付記した。

26日の日米外相会談に向けて作成された三塚博外相(当時)の発言要領では、日本政府のこうした立場の背景として、「これまで営々として築いてきた幅広い日中関係を無に帰することは是非とも避けたい」という国民の気持ちがあるとしている。

一方、20日付の文書では、日本の経済協力に関連し、「日中関係には欧米諸国とは同一視できない特殊な面がある」とし、「戦争を含む過去の歴史的関係」を挙げた。対中経済援助に「戦後賠償」の意味合いがあるとの考えが背景にあったとみられる。

◆天安門事件=1989年6月3日夜から4日にかけ、民主化を要求して北京中心部の天安門広場を埋め尽くした学生らを、共産党政権が「反革命暴乱」とみなし、軍を投入して戦車などで鎮圧した事件。4月に始まった学生デモの参加者は最大で100万人規模に上ったとされる。中国政府は死者数を319人と発表しているが、実際はこれをはるかに上回り、1000~3000人との推計もある。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/NK53RQOXAJKV5OBB6BMZR4NBEI.jpg)