中国共産党は子供(と大人)を食べたのか?『緋色の記念碑』をもう一度読む

鄭毅の1993年の有名な本には誇張が含まれているかもしれない。しかし、共産主義者による「儀式的な」人食い行為が1960年代に広西チワン族自治区で実際に起こったことについては、ほとんどの学者が同意している。

マッシモ・イントロヴィーニェ

イタリアでは、「共産主義者は子供を食べる」という表現が、冷戦中にアメリカが後援した誇張された反共産主義プロパガンダをほのめかす慣用句となり、今も使われている。共産主義者の中には子供だけでなく大人も食べた者がいたと本気で示唆すれば、即座に嘲笑されるかもしれない。しかし、1960年代後半に中国共産主義者の一部が実際にそうした可能性は高い。

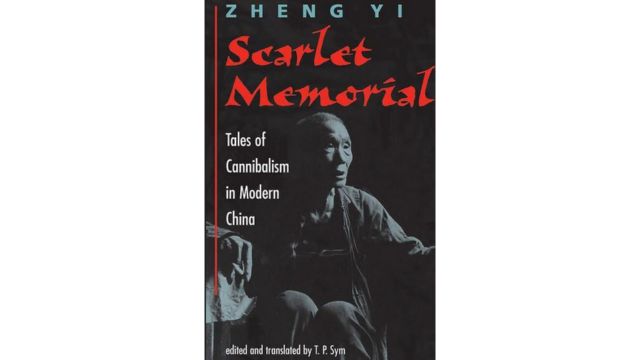

物語は、1947年に四川省重慶で生まれた中国の反体制小説家、鄭毅から始まる。元紅衛兵の彼は文化大革命に批判的になり、そうした批判を表明した彼の著書は、鄧小平が毛沢東の後を継いだ後、中国で受け入れられるようになった。しかし、1989年に鄭は学生たちと天安門広場でデモを行い、最初は身を潜めた後中国から逃亡し、六四事件後に台湾に逃れた。彼は台湾で、他の人たちと共に文化大革命の恐怖を描いた記念碑的な本『紅色金年碑』を1993年に出版した。同じグループは「TP Sym」というペンネームで『紅色金年碑』の約3分の1を英語に翻訳し、『Scarlet Memorial: Tales of Cannibalism in Modern China』(コロラド州ボルダー、ウエストビュー出版)という題名で出版した。

字幕にもあるように、英語に翻訳された部分は文化大革命時代の人食いについてだった。鄭氏は、これは極度の貧困が人食いにつながった歴史上の既知の事件とは異なると主張した。彼が描写したのは、社会学者が儀式と呼ばざるを得ない形態の人食いであり、大勢の集まりで「人民の敵」を食べるというものであり、血なまぐさい共産主義の歴史においても前例がなかった。

鄭氏は、人食いはおそらく他の地域でも行われていただろうと考えていた。しかし、彼の調査と収集した資料は、文化大革命の虐殺が特に悪名高かった武宣県など、南西部の広西チワン族自治区のいくつかの県のみを対象としていた。

そこでは、反革命分子が公開裁判にかけられる「闘争区」で人食いが行われていたと鄭氏は報告している。犠牲者は虐殺され、心臓、肝臓、時にはペニスなど体の一部が切除されたが、多くの場合は「人民の敵」が死ぬ前にその場で調理され、当時は明らかに「人肉宴会」と呼ばれていた食事の場で食べられた。鄭毅は広西チワン族自治区だけで「人食い」された人の数を少なくとも1万人としているが、後に彼に同情的な学者でさえその数字は誇張だとみなした。広西チワン族自治区での出来事の異常な点は、鄭氏が人食いを反共産主義のプロパガンダではなく、鄧小平時代に中国共産党自身が推進した調査と裁判から記録しているという事実から生じている。

先に述べたように、これらの事実は、文化大革命以前の大躍進政策(1958-1962)の時代に起きた人食い事件と混同すべきではない。大躍進政策は、飢餓が原因だったのであって、イデオロギーによるものではなかった。飢餓は毛沢東の無謀な改革によって引き起こされたのだが。フランスの歴史家ニコラ・ヴェルト著『人食い人種』(パリ:ペラン、2006年)に記述されているスターリン時代のロシアの事件では、看守が囚人を食べたが、他に食べるものがあまりなかったわけではない。逆に、文化大革命時代の中国では、大躍進政策のときのように飢える人はいなかった。 「人肉宴会」は飢えをなだめるためのものではなく、潜在的な反体制派を恐怖に陥れ、「敵」、つまり毛沢東と異なる考えを持つ人々や「敵の子供たち」に、中国共産党が彼らを人間として見ていないことを皆に示すような仕打ちをするための「模範的な排除デモ」だったと鄭氏は結論づけた。

「敵」という概念は非常に広範だった。反体制派や地主の子孫だけが「人食い」されたわけではない。紅衛兵自体も「大派閥」と「小派閥」(「4.22」派または「反乱」派とも呼ばれる)に分裂しており、毛沢東自身もこの衝突を利用して運動を統制しようとした。毛沢東が断固として「大派閥」の側についたとき、何百人もの「小派閥」の紅衛兵が「人食い」された。鄭毅が調査で最も気がかりなのは、子供(子供の肉の方が柔らかくておいしいと考えられていた)が親の前で食べられたことや、女性が「宴会」のテーブルに上がる前に恐ろしい拷問を受けたことではなく、犠牲者の心臓や肝臓が何年も塩漬けにされ、後に治癒力があると言われる珍味として食べられたことでもない。鄭氏を最も怒らせたのは、「小派閥」の紅衛兵が、生きたまま「党万歳」や「毛沢東主席万歳」と叫びながら、惨殺されたり、肉を切り刻まれたことだった。彼らは、偉大なる指導者が残虐行為を無視、あるいは非難していると確信しながら死んでいった。鄭氏は、彼らは間違っていたと主張した。毛沢東は、その絶対的な権力を維持するための複雑な策略の一環として、極限までテロを知っていただけでなく、それを組織していたのだ。

もちろん、問題は、鄭氏とそのチームの言うことを信じてよいかどうかだ。中国共産党の批評家たちは『紅色金年碑』はフィクションだと言っているし、確かにこの作品はいくつかの事件を小説化している。中国共産党に好意的でない西側の学者たちは、鄭氏の数字は誇張されている(広西チワン族自治区での人食い事件は約1,000件だと考える人もいる)し、人食いは「おそらく」広西チワン族自治区以外の省でも行われていたという主張は証拠に裏付けられていないと批判している。一方、ほとんどの西側の学者、さらには一部の中国人学者は、文化大革命中に広西チワン族自治区で人食いが行われたこと、そしてそれが貧困や絶望の結果ではなく、政治的テロの手段であったことを認めている。これは西側諸国の文書ではなく、中国共産党の文書によって確認されているが、後にそれらの文書は撤回され、隠蔽された(ドナルド・S・サットン著「消費的反革命:中国広西チワン族自治区武宣における食人行為の儀式と文化、1968年5月から7月」『社会と歴史の比較研究』第37巻第1号、1995年1月、136~172ページを参照)。

飢餓は決して正当化されなかった。大人、女性、老人、子供が食されたのは、食料としての必要性からではなく、「宗教的」な意味合いを持つ政治的儀式を祝うためだった。ちなみに、鄭は、近代思想の歴史においてこのようなことはかつてなかったと主張したが、それは間違いだった。前例は、フランス革命の最も狂信的な軍隊がカトリック教徒のヴァンデ反乱軍に対して行った人食いであり、フランスの歴史家レイナルド・セシェールによって記録されている。現実または架空の「反革命」に対する思想的憎悪は、それほど違わなかった。

関連記事

読み続けます

-

ジュネーブでの茶番劇:セミナーはチベットと新疆は人権の楽園だと主張

中国の「専門家」と西側諸国の同行者たちは、少人数の聴衆に対し、この2つの地域は宗教の自由やその他の権利の尊重の模範であると断言した。

-

周鋒索:「習近平は邪悪なシステムの自然な産物である」

周氏は中国でよく知られた人権活動家だ。天安門事件を生き延びた同氏は、幻想を抱いていない。現在、状況はかつてないほど悪化している。

-

中国よ、あなたは中国共産党を支持しているかもしれないが、独立して組織化しているなら、あなたは依然として「カルト」である

自殺に追い込まれた女子大学生の物語は、「政治的邪教」の取り締まりに光を当てている。