香港民主派の 周庭氏に有罪 昨年の警察本部包囲デモで

習近平氏は2035年まで君臨 仰天の構想が招く確執

- 2020/8/5 0:00

- 日本経済新聞 電子版

中沢克二(なかざわ・かつじ)

1987年日本経済新聞社入社。98年から3年間、北京駐在。首相官邸キャップ、政治部次長、東日本大震災特別取材班総括デスクなど歴任。2012年から中国総局長として北京へ。現在、編集委員兼論説委員。14年度ボーン・上田記念国際記者賞受賞

「(国家主席の)習近平(シー・ジンピン)は本当に2035年を見据えた超長期政権をめざすつもりだ」「これは形を変えた今後15年間の政権構想に違いない」。7月末から中国の政界がざわついている。

中国共産党は7月末、指導部メンバーによる政治局会議で中央委員会第5回全体会議(5中全会)の10月開催を決めた。驚くのは5中全会で討議するテーマだ。来年からの5カ年計画(21~25年)策定方針に加え、さらにその先の10年を見据えた「35年までの長期展望」まで入っている。

社会主義市場経済を掲げる中国だが、現在の経済運営にもかつての社会主義計画経済時代の名残がある。それが5カ年計画だ。ここに驚きはない。だが、いきなり35年までの超長期計画の概要を示そうとするのはあまりに大胆。かなりの違和感がある。

新型コロナウイルス禍で世界の一寸先は闇。まさに来年のことをいえば鬼が笑う。それなのに15年先まで話そうというのだ。5カ年計画で考えれば3回分に当たる超長期展望である。

■「終身トップ」への思惑

裏にどんな政治的な意図が隠れているのか。一定の経験を積んだ中国共産党の関係者ならすぐに察しが付く。ある政界通は「2035超長期計画」の件を耳にするやいなや、こう反応した。

「鞠躬尽瘁(きっきゅうじんすい)、死して後已(や)まん」。国のために身を粉にして尽くし、死ぬまで頑張る。三国時代、蜀の軍師で丞相(じょうしょう=君主を補佐する最高位の官吏)になった諸葛孔明が出征の際、表した決意の言葉である。

表向きは著名な「後出師の表」からの引用により「死ぬまで頑張る」という習の見上げた心意気を褒めたように見える。だが、そこには中国独特の辛辣な皮肉が込められていた。

今回、習は「2035」という数字をあえて表に出すことで、衣の下から鎧(よろい)をのぞかせた。「超長期政権=終身のトップ」への思惑である。共産党内ではそう受け止める向きが多い。

共産党員らが確信を抱く根拠も存在する。彼らだけが感じることができる隠された暗号だ。キーワードは新中国建国の父、毛沢東。習は1953年生まれだ。もし今後15年間、君臨すれば、毛が生涯を終えた満82歳になる。その毛は永遠の主席であり、終身のトップだった。

習は自分と毛の姿を重ね合わせる手法で、毛と並ぶ2人目の終身のトップへの道を切り開こうとしている。それが「2035」という、いかにも切りの悪い数字が浮上した意味である。

とはいえ、野心を隠そうとしなくなった習を快く思わない勢力が依然として存在する。彼らは大きな声は出せないものの、時に様々な手段でチクリと刺し、抵抗を試みる。

ここに「2035超長期計画」を巡るもう一つのポイントがある。「それにしても仕掛けが早過ぎる」(ベテラン共産党関係者)というのだ。まだ7月末なのに、早々と10月に開催する会議の重要テーマを決めてしまったことを指している。

この夏は、習近平時代の未来を左右する極めて重要な季節である。なぜなら22年には5年に1度しかない次期共産党大会が控えている。実は22年党大会の枠組みが固まるのは来年ではない。前哨戦は既に始まっている。場合によっては重要人事に向けた大枠、具体名まで飛び交うのだ。

先手必勝。今、闘わずしていつ闘うのか。習はこんな心境に違いない。「持久戦」を覚悟せざるをえない経済の変調、そして激しくなる米中対立。中国を取り巻く内外の情勢は厳しい。座しているだけでは今なお一定の発言権を持つ長老らに押し込まれかねない。

■米中激突のきっかけに

習は苦しくても勝負時と見れば、必ず大胆にもう一歩、踏み出す。トップ就任前の印象と違って、恐ろしいほど攻撃的だ。それが今回、打ち出した今後15年間の超長期計画にも見える。習の地位は少なくても今後15年間は安泰で、35年前後まで君臨すると思わせればしめたもの。共産党内は一斉にこちらになびく。寄らば大樹の陰。それは習と距離がある勢力を含めてである。

次期党大会は2年後の22年だが、その次の27年、そして32年になっても習は事実上のトップとして君臨しているかもしれない。「レームダック」化がないなら、高齢の長老らに不利だ。一方で、習の大胆さが災いして、確執が激しくなる恐れもある。この夏を最後のチャンスと見て攻勢をかけるための材料は山ほどある。

前回17年の共産党大会も習は攻撃的だった。直前、後継者候補の最右翼とまでいわれた当時の重慶市トップ、孫政才を摘発。就任5年では無理筋と思われた「習近平思想」の党規約書き込みに成功する。全ては数カ月後に予定する憲法改正で、まずは国家主席の任期制限を撤廃する準備だった。

「いかなる国も、中華民族の偉大な復興の歩みを邪魔できない」。習は7月末の政治局会議に先立つ座談会で米トランプ政権をけん制した。そもそもトランプ政権内タカ派の主導で中国との対決への道が固まったのも「2035」がきっかけだった。

「35年までに現代化国家の建設を基本的に終える」とする超長期計画の工程表のさわりは、習が17年党大会の演説で初めて口にした。指摘されてきた建国100年になる49年ではない。35年までに経済的に米国に追い付き、抜き去る。その宣言が世界トップの誇りを持つ米国に与えた衝撃は大きかった。

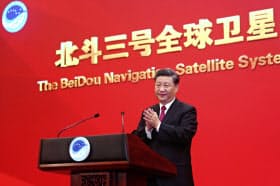

既に首都北京は中心部や副都心の整備計画のメドを35年に定めて動き出した。習の肝煎りで進む河北省の雄安新区構想も同じく35年を目指す。習自ら世界での正式な運用開始を宣言した中国独自の全地球測位システム(GPS)「北斗」も同じだ。実務の責任者は北斗の次の整備目標年次について35年と言明した。

一時、話題だった「メード・イン・チャイナ」の支援構想である「中国製造2025」は米国の標的になったため一度、表舞台での言及が少なくなった。これは国際政治情勢への一定の配慮だった。しかし「2035超長期計画」は習近平政治の核心プロジェクトで、いつまでも隠せない。内政上の必要性があれば、対外関係と関係なく前に進む。当然、米国との対立は一層激しくならざるをえない。

■「4~6月に世界一奪還」はひとまず幻に

この4~6月期、ついに中国が偉大な復興を果たし、19世紀前半のアヘン戦争敗戦前のような世界一に返り咲いた――。7月半ば、中国内の交流サイトで大いに盛り上がった話題だ。原因はコロナウイルス禍が米国に大打撃を与え、中国の方は危機を脱して回復が見えたからである。

確かに4~6月の米成長率は前期比の年率換算で3割を超す歴史的なマイナスの落ち込みになった。ただし、発表済みだった中国の回復(前年同期比+3.2%)と合わせて「世界一逆転」という結論を導き出したのは早とちりのようだ。3割超マイナスが流布された米国の事前予想の段階で、前期比年率換算である数値が中国と同じ前年同期比と取り違えてしまったため起きた誤解だった。

しかし、たとえ米中逆転が幻だったとしても、米国にかなり迫りつつあるのは確かだ。「偉大な復興の歩みを邪魔できない」という習の言葉はいずれ逆転できるという自信にも見える。いわば米国への挑戦状だ。

習による驚きの「今後15年間の君臨計画」も偉大な復興実現のため、という理屈はつく。私は今年のことなどさほど気にしていない。中国のリーダーとしてもっと遠い未来である2035年まで見通して考えているのだ。この厳しい情勢下で、こんな大風呂敷が本当に通用するのか。ひとまずの答えが分かるのは、5中全会が終わる10月である。(敬称略)